YOKOHAMAの社会貢献活動

横浜ゴムグループは、「未来への思いやり」をスローガンとして世界各地で社会のニーズや課題への取り組みを通じて社会とともに共有の価値を創造*するためのさまざまな活動を行っています。

- CSV:共有価値の創造(creating shared value)

YOKOHAMAまごころ基金

従業員によって2016年に設立された「YOKOHAMA まごころ基金」は、基金の趣旨に賛同する従業員(会員)から積立金(毎月100円~の希望額)を集め、社会課題に取り組んでいる団体への支援や、災害発生時の義援金などの寄付を実施しています。寄付は、横浜ゴムからも基金と同額を寄付する「マッチングギフト」という仕組みを採用しています。

2022年12月末現在、加入率は全従業員数の約44% となりました。

「YOKOHAMA まごころ基金」が支援する主な団体と活動

特定非営利活動法人「Japan Hair Donation&Charity」<2022年、2023年継続支援>

脱毛症や乏毛症、小児がんなどの治療や外傷など、何らかの事情で頭髪に悩みを抱える18歳以下の子どもたちへ、ヘアドネーションの支援をしています。

認定特定非営利活動法人「フローレンス」<2022年、2023年継続支援>

「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」を目指し、「病児保育」「障害児保育」「小規模保育」「赤ちゃん縁組」「無料産院事業」などを通じて社会問題解決に取り組んでいます。

特定非営利活動法人「災害救助犬ネットワーク」<2022年支援>

予測不可能な災害に災害救助犬を速やかに投入できるためのネットワーク化や人命救助に必要な捜索・救助活動などを行えるための訓練などを行っています。

特定非営利活動法人「イカオ・アコ」<2022年支援>

日本とフィリピンの友好関係を深め、フィリピンの森林破壊の実態調査や地域住民とともに行う植林による森林再生などの活動支援を行っています。

認定特定非営利活動法人「チャイルド・ファンド・ジャパン」<2022年、2023年継続支援>

アジアを中心に貧困の中で暮らす子どもの健やかな成長と家族、地域の自立を支援しています。

そのため、手紙を通じて交流しながら子どもの成長を見守る「スポンサーシップ・プログラム」などを行っています。

一般社団法人「JEAN」<2022年、2023年継続支援>

海岸ごみの調査活動をはじめとした全国クリーンアップキャンペーンや海洋ごみ問題の普及啓発のための講演活動や勉強会を開催しています。

公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン」

家庭の経済格差による子どもの教育格差を解消し、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目的に、経済的な困難を抱える子どもたちに塾や習い事、体験活動などで利用できるスタディクーポンを提供するなどの支援を行っています。

特定非営利活動法人「ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト」<2022年支援>

マレーシアにあるボルネオ島北西部の熱帯雨林において過度な開発から森林を守り、緑化を推進するため、森林局並びに先住民族の理解と協力を得ながら植林活動を続けています。

社会福祉法人「神奈川県総合リハビリテーション事業団」(かながわ筋電義手バンク)<2022年、2023年継続支援>

先天的に腕のないお子さんや事故や病気で腕を失った方々がより豊かな生活を送れるよう筋電義手の訓練や貸し出しをして普及促進活活動をしています。

地方独立行政法人「神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター」<2022年、2023年継続支援>

「かながわ県立病院小児医療基金」を開設し、小児医療の向上を目指し、小児医療に関する研究等への助成、機器備品等の整備、そして患者さんとご家族の療養環境の向上を目指した事業への支援などを行っています。

公益社団法人「日本聴導犬推進協会」<2023年支援>

聴覚障がい者が安心して暮らせる社会、人と動物が共生できる社会を目指し、聴導犬の普及・啓発事業、聴導犬候補犬導入・育成事業、聴導犬訓練士の育成・認定事業などを行っています。

認定特定非営利活動法人「かものはしプロジェクト」<2023年支援>

「子どもが売られる問題」をなくし、世界の子どもたちが未来への希望を持って生きられることを目的に2002年に設立されました。カンボジアから活動をスタートし、現在はインドでサバイバー(人身売買被害者)に対するサポートや人身売買できない社会的仕組みをつくる活動を行っています。また、日本では児童虐待の防止や児童養護施設を出た若者の巣立ちを支援する活動に取り組んでいます。

特定非営利活動法人「グッドネーバーズ・ジャパン」<2023年支援>

世界中の人々の人道・開発援助を目的に1991年に設立された国際組織「グッドネーバーズ・インターナショナル」の一員で、アジア・アフリカでは教育や水、医療などの支援、国内ではひとり親世帯への食料支援を行うフードバンク事業「グッドごはん」を展開し、子どもの貧困対策に取り組んでいます。

認定特定非営利活動法人「Rebit」<2023年支援>

LGBTを含めた全ての子どもが、ありのままの自分で大人になれる社会を目指し、LGBTについての理解を深めるため学校・企業・自治体などへの出張授業や研修、専用教材の提供や、多様な「ちがい」を持つ人たちへ向けたキャリア支援などの活動に取り組んでいます。

「YOKOHAMA まごころ基金」の災害支援

「YOKOHAMA まごころ基金」では、災害発生時の義援金などの寄付も行っております。

主な災害支援/人道支援

2022年3月:福島県沖地震への支援

2022年3月:ウクライナへの人道支援

2022年9月:令和4年台風第15号災害への支援

2023年2月:トルコ・シリア地震への支援

2023年7月:令和5年台風第2号等大雨災害への支援

2023年7月:令和5年7月7日からの大雨災害

2023年9月:アメリカ・ハワイ火災への支援

老君山プロジェクト

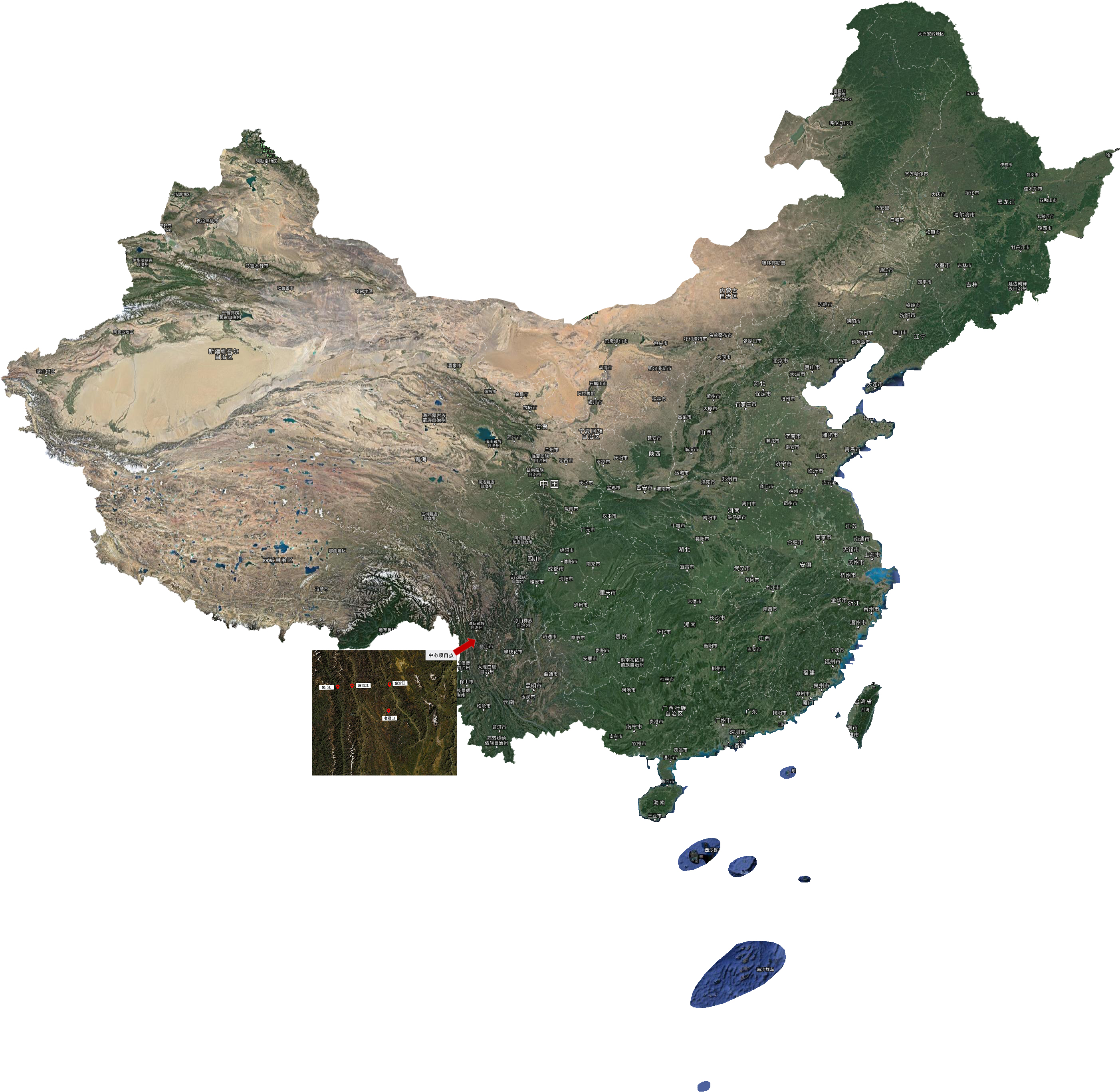

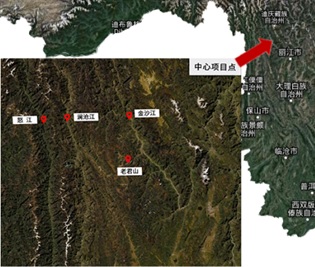

中国雲南省に位置する老君山は、2003年に世界自然遺産にも登録された、豊かな自然に囲まれた山岳地帯です。森林伐採でしか生計を立てられなかったこの一帯では、深刻な環境破壊が進行していました。老君山プロジェクトは、地域の経済を主に農畜産物生産へ転換することによって生態系を保護しようというユニークなプロジェクトです。

2011年、横浜ゴムグループの中国統括会社である優科豪馬橡膠有限公司は、同地の河源村にてこのプロジェクトをスタートしました。農畜産生産への移行に必要な融資を行う「村バンク」や、研修を行う「自然生態産業共同組合」、また農畜産物を販売する「生態農林製品販売プラットフォーム」を設立し、子どもの教育費支援なども行っています。対象地域も黎光村や黎明村、さらには広西省へと拡大しました。

これらの活動により2017年、老君山生態系保護プロジェクトは最も環境保護の成功が見込めるプロジェクトとして、中国国務院から国情調査の対象に認定されています。

また、老君山に暮らす少数民族・傈僳(リス)族の民俗文化伝承にも注力しており、伝統織物と民族楽器の製作工具を提供し、民俗研究学者による民芸品製造技術伝承のための講習会を行いました。2019年は、黎明村の小学校に傈僳(リス)族の民族楽器を寄贈しました。同年、このプロジェクトは国際連合環境計画(UNEP)の「コミュニティ保全地域(ICCA)のための世界行動規範」の一部となりました。

2023年、プロジェクトは当地養蜂の生態産業的支援に力を注ぎ、農家の蜂蜜販売事業を遂行するための養蜂場や蜜源植物の植栽を支援しています。この12年間の活動により、約20,000万平方メートルの森林と12キロ以上の流域を保護することができました。

関連リンク

ニュース|横浜ゴム、中国の民族文化伝承のため地元小学校に民族楽器を寄贈

優科豪馬橡膠有限会社 (Y-CH)(中国/統括)│横浜ゴム株式会社/THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.

その他の拠点の主な活動

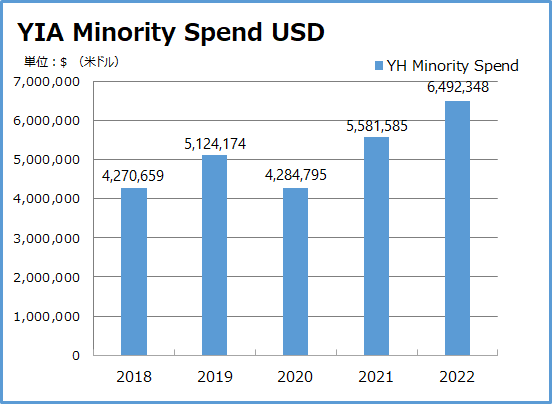

マイノリティが経営している会社との取引推進

(Yokohama Industries Americas Inc. (YIA)(米国))

米国で自動車用エアコン、パワーステアリングなどを生産販売しているYIAでは、アフリカ系、ヒスパニック系などの社会的な少数派グループ(マイノリティ)を支援するため、マイノリティが経営する会社とのビジネスを積極的に推進しています。 近年飛躍的に拡大しているマイノリティのビジネスとともに、YIAのビジネスも成長しています。

関連リンク

天然ゴムの地産地消を目指すローカライゼーションプロジェクト

(Yokohama Tire Philippines, Inc. (YTPI) (フィリピン))

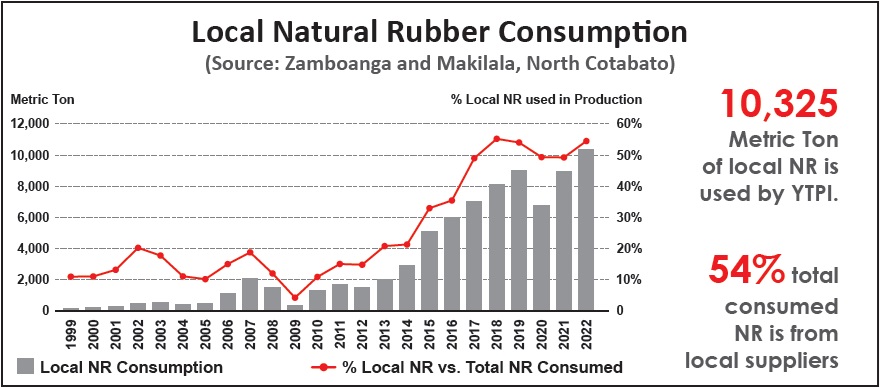

フィリピンで乗用車用タイヤ・レクリエーション車両用タイヤを生産しているYTPIでは、2014年、タイヤ生産に使用する原材料を現地で調達し、フィリピン経済の活性化を目指す「ローカライゼーションプロジェクト」を開始しました。

現在、プロジェクトは飛躍的な発展を遂げ、YTPIのフィリピン産天然ゴムの使用量は増え続けています。プロジェクト開始前のYTPIタイヤに使用する天然ゴムは、その79%が海外からの輸入で、フィリピン産天然ゴムはわずか21%でした。プロジェクト開始以降の継続的な努力によりフィリピン産天然ゴムの使用量は年々増加し、2022年には全体の54%がフィリピン産天然ゴムとなっています。

このローカライゼーションプロジェクトは、フィリピンの農業や商業に従事する人々に大きな利益をもたらし、今後も安定した収入を確保するためにさらに大きな役割を担っていくことが期待されています。

YTPIは、設備機器の保守や金型の修理など、原材料の調達以外でも積極的にローカライズを進めています。サプライヤーの選定にあたっては、コンプライアンスやサービス品質についてのチェックを行っています。

アグロフォレストリー農法の推進(Y.T.RUBBER CO.,LTD.(YTRC)(タイ))

タイで天然ゴム加工を行っているYTRCでは、タイ南部に位置するスラタニ県(Suratthani)の工場周辺に広がる農園で天然ゴム(パラゴムノキ)を栽培する小規模農家(スモールホルダー)へのアグロフォレストリー農法の普及を推進しています。

アグロフォレストリー農法とは、パラゴムノキの間に別の農作物を育て、天然ゴムの原料となるパラゴムノキの樹液収穫以外にも農作物の収穫を可能にし、スモールホルダーが安定した収入を得るための混合栽培農法です。YTRCでは、アグロフォレストリー農法を推進することで、スモールホルダーの経営や生活の安定化と、生物多様性保全や森林保護の両立を図っています。

また、大学でアグロフォレストリー農法を研究している専門家と協力し、YTRCが展開する試験農園への苗木の提供も行っています。YTRCが種から育てた苗木を地元で希望する学校、施設や個人に毎年1万本以上の苗木を提供し、好評を得ています。

採取した種

育苗ポッドへ種の仕込み

社内で育てた苗の提供

また、YTRCでは、スモールホルダーを継続的に支援するため、タイの農業・協同組合省管轄下にあるタイ天然ゴム公社(ROAT)と共同で、天然ゴムの品質向上に向けたセミナーイベントを定期的に実施しています。

横浜ゴムは2020年1月、天然ゴム農家の経営支援およびサプライチェーンの透明性と健全性を確保するため、RAOTと協力していくための覚書を締結しました。このセミナーイベントは、本覚書に基づいた農家支援の一環として開催しています。

2023年6月の5回目のセミナーイベントでは、新型コロナウイルス感染症対策を実施のうえ、スラタニ地区50戸の農家に参加いただき、RAOTの知見を活かした肥料を1農家あたり250kg無償提供し、参加者から好評を得ました。

天然ゴムセミナーの様子

提供された肥料を前に記念撮影をする農家の方々

関連リンク

「平成の杜」プロジェクト(岩手県上閉伊郡大槌町)

横浜ゴムでは、創立100周年となる2017年に向け、2007年より国内外の全生産拠点で植樹活動を行う「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトを開始しました。「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトは、世界的な植物生態学者であり、国内外1,700ヶ所以上で植樹活動を行ってきた宮脇昭 横浜国立大学名誉教授(故人・肩書は当時)の指導の下、昔からその土地、地域に生息し、最も植樹環境に適した「ふるさとの木」を植えることにより、1,000年、2,000年と続く本物の「杜」づくりを進める活動を推進するプロジェクトです。国内外の生産・販売関連拠点に、横浜ゴムの創立100周年に当たる2017年までに潜在自然植生を活かして苗木50万本を植樹するという目標を立て、国内14拠点、海外では8カ国21拠点で、横浜ゴムグループの社員と拠点周辺の地域住民による植樹を継続的に実施、2017年9月に当初目標の50万本を達成し、現在は2030年までに植樹・苗木提供累計130万本を目標に活動しています。

2011年の東日本大震災後、被災地で現地調査を行った宮脇氏が、東北地方の太平洋沿岸およそ300キロメートルに「いのちを守る森の防潮堤」をつくることを提唱しました。防潮林にはこれまで、潮風やヤセ地に強く成長の早いクロマツ・アカマツが用いられてきましたが、マツの根は土壌保持力が小さく、津波災害時には根こそぎ倒されてしまい、流木が人や建物に被害をもたらします。被災地の海岸付近で生き延びた木々や森を調査したところ、常緑広葉樹を中心とした多層群落の森であることが判明、これらを植樹した防潮堤こそが被災地の人々の「いのちを守る」ために必要であると被災自治体に対し働きかけ、複数の被災自治体が賛同しました。

「いのちを守る森の防潮堤」のコンセプトに賛同した横浜ゴムは、東日本大震災復興支援活動の一環として、「YOKOHAMA千年の杜」で培った植樹ノウハウを活かし、2012年、岩手県上閉伊郡大槌町において、震災瓦礫(木質系瓦礫や土砂、コンクリート片などの土系不燃瓦礫)を用いて植樹マウンドをつくり、森の防潮堤づくりに向けたモデルケースとなる植樹会を開催しました。震災瓦礫の利用により、瓦礫処理のコスト削減や焼却処理によるCO2発生を抑制できるだけでなく、苗木の発育促進や苗木が安定して根を張る効果、地域住民の間で震災を風化させず防災意識を向上させる効果が期待できます。モデルケースの森は、翌年「平成の杜」と名付けられ、横浜ゴムは、地域住民と共に自生する広葉樹のどんぐり集め、苗木づくりなどを行い、毎年春に地域住民との植樹会を継続的に実施してきました。

2014年からは、植樹会の開催に合わせて、大槌町立大槌学園の復興教育である「ふるさと科」の授業の一環として、横浜ゴムの社員が同学園の児童・生徒に植樹授業を開始、植樹経験を通じて防災意識、地球温暖化抑制、生物多様性保全の重要性を伝えるなど、単なる植樹にとどまらない多様な活動を実施してきました。

植樹会は、コロナ禍による中断をはさんで計9回行われ、高さ約5m、幅約15m、全長約300mのマウンドに、10年がかりで約25,000本(「ふるさと科」授業としては約6,000本)の苗木が植えられ、2022年4月に完成しました。 横浜ゴムでは、今後も地元ボランティアの方々と草取りなどのマウンドメンテナンスを続けて環境整備を進める予定です。

「平成の杜」プロジェクトの目的

- 津波から住民を守る「森の防潮堤」づくり:東日本大震災に伴う津波では、津波対策として機能すべき多くの防波堤や海岸林が破壊されたため、自然植生を活かした多様な樹種の植樹を行うことにより、枝葉が密に茂り(=防風・防砂機能を有し)、深くしっかり根を張る樹木の防潮堤をつくる。

- 震災瓦礫を使用したマウンド(土塁上の植樹地)への植樹体験を通じた防災意識の向上

- 多数の市民が参加することによる地域社会のコミュニケーションの活性化

- 「ふるさと科」植樹授業を通じた地域社会の児童・生徒の教育

- 植樹によるCO2の吸収固定を通じた地球温暖化抑制への貢献

- 自然植生を活かした多様な樹種の植樹による生物多様性の保全