人権

マネジメント

考え方

人権は、全ての人に与えられた基本的権利であり、原材料調達の段階まで遡って考えるならば、横浜ゴムの事業において関わる人は非常に多く、尊重すべき人権も非常に多様です。また、当社の事業活動がグローバルに広がってゆく中で、多様な人とのかかわりが増えるに従い、人権侵害に直接的、間接的に影響を及ぼす可能性が増しています。

そのため、当社の影響力の範囲を考慮しながら人権を尊重する責任を果たすことが重要と考え、「横浜ゴムグループ行動指針」の中で、社内外を問わず人権を尊重する旨を掲げ、従業員がどのような行動を取るべきかを定めています。

さらに、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」※に基づき、「横浜ゴムグループ人権方針」を策定し、当社の事業活動に関わる全ての人々の人権の尊重を目指して取り組みを進めています。

横浜ゴムグループは、広く社会から信頼される企業として持続可能な社会の実現に貢献するため、事業活動の基本としてグループ全体で人権尊重の取り組みを実践することが重要であると認識しています。

- 「ビジネスと人権に関する指導原則」は、全ての国家と全ての企業に適用される人権尊重の枠組みとして2011年に国際連合人権理事会において承認されました。同指導原則では、「人権を保護する国家の義務」と並び、「人権を尊重する企業の責任」が重要な柱と位置付けられています。

方針

横浜ゴムグループ行動指針(抜粋)

社内外を問わず人権を尊重します。

横浜ゴムグループ行動指針(2014年12月制定)<横浜ゴムグループの基本姿勢>

人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わず、加担しません。

<基本姿勢を実現するために - 私たちの行動>

- 働く人たちの多様性を認識し、人種、民族、出身国籍、宗教、性別などを理由とした差別的行動をとらず、またそのようなものを見たら毅然として注意し、訂正を促します。

- あらゆる形態のハラスメントを行いません。

- 職場内の暴力を許しません。

横浜ゴムグループ人権方針

横浜ゴムグループ人権方針(2022年4月制定)横浜ゴムグループ人権方針は、「企業理念」、「横浜ゴムグループ行動指針」に基づいた人権に関する最上位の方針として、横浜ゴムグループ全ての事業活動における基盤となるものです。

私たちの人権方針は、横浜ゴムグループ各社の全ての役員・社員(取締役、監査役、執行役員その他経営に係る業務執行に携わる者のほか、横浜ゴムグループ各社との雇用契約がある者や出向受入者、派遣社員)に適用します。私たちの事業活動において人権に対するコミットメントを実現できるようにするために、仕入先や販売先を含む全てのビジネスパートナーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待しています。

CSR調達ガイドライン

CSR調達ガイドライン「CSR調達ガイドライン」は、社会情勢の変化、当社の活動の広がりを反映して改訂を重ねてきましたが、横浜ゴムグループ人権方針の策定等に伴い、2022年10月に改訂を行い、サプライチェーンにおける人権擁護、差別やハラスメントの禁止などを取引先の皆さまにより強くお願いする人権方針の内容を反映しました。

持続可能な天然ゴムの調達方針

持続可能な天然ゴムの調達方針横浜ゴムは、「持続可能な天然ゴムの調達方針」の中で、「人権の尊重」、「公平で平等な処遇」、「ハラスメント」、「児童労働」、「強制労働」、「適切な労働条件」などの方針を定め、人権尊重の取り組みを実践しています。

責任者からのメッセージ

横浜ゴムグループは、サステナビリティ経営において「未来への思いやり」をスローガンに掲げており、広く社会から信頼される企業として持続可能な社会の実現に貢献するため、「企業理念」、「横浜ゴムグループ行動指針」、「横浜ゴムグループ人権方針」に基づき、事業活動の基本としてグループ全体で人権尊重の取り組みを実践しています。

その取り組みの一つとして、持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)のタイヤ産業プロジェクト(TIP)が中心となって立ち上げた持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム(GPSNR)に参画し、人権・労働問題など、さまざまな危険を内包している天然ゴムの調達について、トレーサビリティの確立や地域や農園が抱えている問題に寄り添い、持続可能な調達となることを目指しています。

2023年3月までに当社天然ゴム加工工場があるタイのスラタニ地区において、これまでに506件の天然ゴム農家の調査を独自に行ってきました。

今後は、第三者機関の協力を得て、人権課題の再確認と対応を進めていく予定です。

天然ゴム以外の調達品についても、CSR調達ガイドラインに基づき、サプライチェーンにおける人権擁護、差別やハラスメントの禁止などを取引先の皆さまにより強くお願いする予定です。

横浜ゴムグループは、関係するサプライチェーン全体でこれらの考え方を共有し、事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し、改善を続けてまいります。

CSR本部 本部長 城川 隆(しろかわ たかし)

2023年度の目指す姿

- 社内外を問わず人権を尊重し、自社およびサプライヤーに児童労働・強制労働の業務がなく、人権に関する苦情に真摯に対応・改善している

- グローバル内部通報制度導入促進でグループ全体のコンプライアンスレベルの底上げを図る

- これまでグループ内で経験したトラブル事例を整理し、従業員が異動・昇格する節目ごとにそれを学ぶシステムを整備する

優先的に取り組む重要な施策

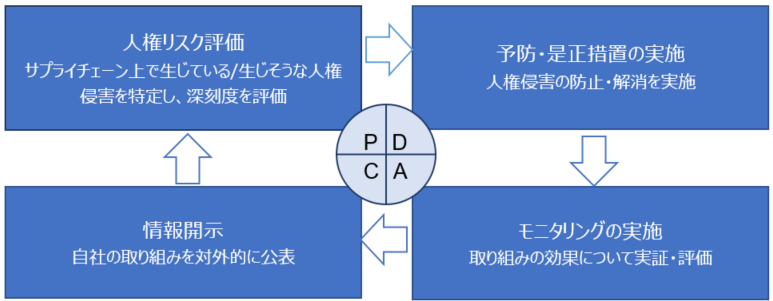

人権デューデリジェンス

2022年度の取り組み

1 新橋本社に勤務する従業員に関する点検

対象:新橋の本社に勤務する横浜ゴムグループ従業員

主な人権課題:「差別」「ハラスメント」「労働安全衛生」

2022年度の点検においては、以下の課題を確認しました。今後、是正・対応を進めていきます。

- 人権教育:人権方針の周知徹底が不十分

- 労働安全衛生:職場環境アンケート等、従業員からのフィードバックを集める取り組みが不十分

- 苦情処理メカニズム:相談窓口にて受け付けた苦情への対応は適切に行っているが、設置効果の検証が不十分

2 タイ天然ゴム農園における労働者に関する点検

対象:タイ南部のスラタニ県の天然ゴム農園で働く人々

主な人権課題:「強制労働と児童労働」「地域社会への影響」

- 労働環境:労働時間、労働日数などの勤務体系、業務のノルマの有無、自由に離職できるか、健康保険の有無、農園内の18歳未満の子どもの有無・人数・農園での労働の従事の有無

- 違法な開発・森林破壊:自然公園や保護地域にないこと、農園を開墾してからの年数、タイ天然ゴム公社(RAOT)への土地の登録の有無

2022年12月までの調査において、1)および2)について問題のある農園は確認されませんでした。

今後は、調査方法の改善や調査範囲の拡大などを検討していきます。

2023年度の取り組み方針

人権に関する苦情処理制度

1 国内の横浜ゴムグループで働く人を対象とした苦情処理制度

人権に関する苦情については、コンプライアンス推進室と人事部門等社内関係部門が共同で解決に当たります。

<苦情処理制度利用の対象範囲>

<苦情処理制度利用の周知方法>

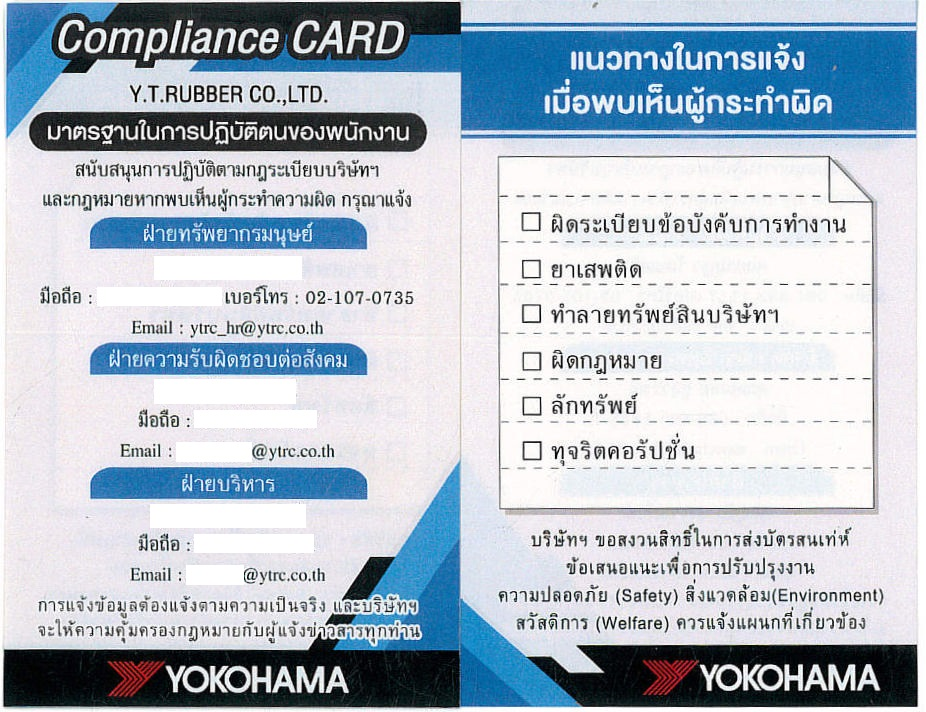

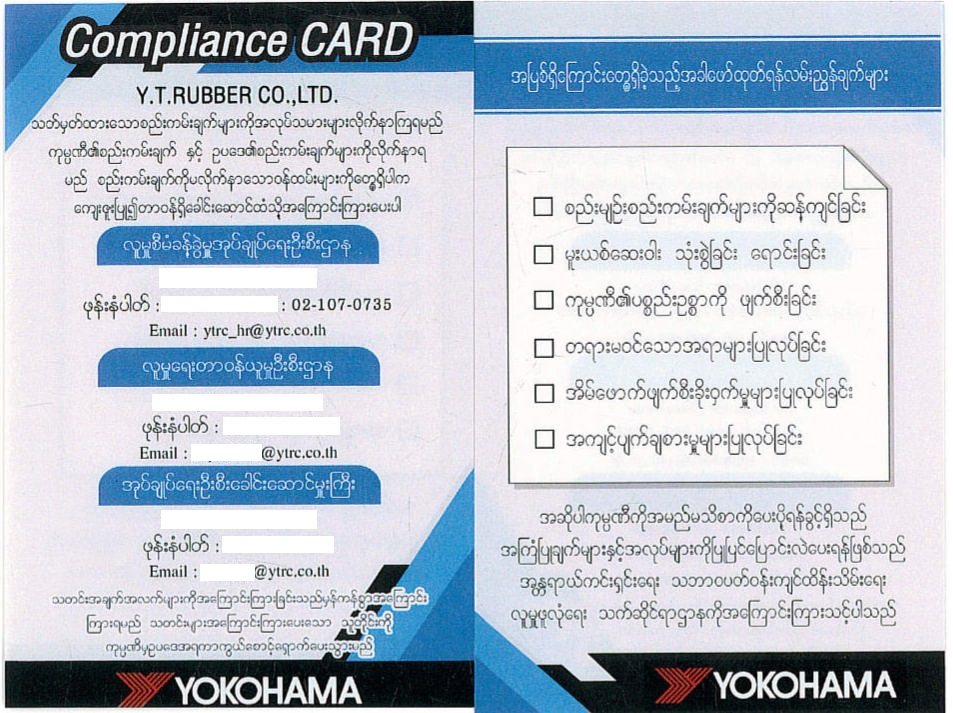

また、通報プロセス等を明記した「コンプライアンスカード」を対象者全員に配布し、窓口の存在を周知しています。

<苦情が申し立てられた場合の解決プロセス>

- 相談者からの相談内容をコンプライアンス推進室が事実確認をします。

- 社内の関係部門と協議し必要な対策を講じます。

- 通報者が名前を明らかにしている場合は結果を直接伝えます。匿名の場合には、必要に応じて社内に注意喚起します。

<苦情処理制度の有効性についてのモニタリング>

2 国内外の全てのステークホルダーの皆さまを対象とした苦情処理制度

<苦情処理制度利用の対象範囲>

横浜ゴムのグループ企業やサプライチェーン、バリューチェーン等での事案も対象となります。

<苦情処理制度利用の周知方法>

<苦情が申し立てられた場合の解決プロセス>

- JaCERが通報案件の内容確認をし、苦情該当案件と判断された場合には、JaCERよりコンプライアンス推進室に連絡が入ります。

- JaCERから連絡を受けた通報内容についてコンプライアンス推進室が事実確認をします。

- JaCER及び社内関係部門と協議し必要な対策を講じます。

- 通報者が名前を明らかにしている場合は結果を直接伝えます。また、記名、匿名にかかわらず、JaCERのホームページに掲載される苦情処理案件リストで進捗状況の情報が定期的に更新されます。

<苦情処理制度の有効性についてのモニタリング>

YTRCでのコンプライアンスカードの周知・教育

コンプライアンスカード(タイ語)

コンプライアンスカード(ミャンマー語)

表面

従業員の行動基準

ルールに従ってください。従わない者がいる場合は、下記に通知してください。

- 人事担当者の連絡先*

- コンプライアンス担当者(マネージャー)の連絡先*

- マネジメント(部門長)の連絡先*

*電話とメールアドレス、ミャンマー語通訳在籍

裏面

下記の項目のルールに従わない者がいる場合は、通知してください。

- 社内規定違反

- 麻薬の使用

- 会社資産の破壊

- 違法行為

- 窃盗行為

- コンプライアンス違反全般

優先的に取り組む重要な活動項目

事業活動における影響度、社会からの関心の高さを考慮し、以下の項目を優先的に取り組む横浜ゴムグループの重要な活動項目として定めました。