労働慣行

労働安全衛生

KPI

画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます

| 項目 | 2021年度実績 | 2022年度実績 |

|---|---|---|

| 休業度数率 (グローバル・直接雇用者) |

(連結)0.18 国内 0.45 海外 0.07 |

(連結)0.24 国内 0.55 海外 0.10 |

| 労働安全衛生プログラムの 適用範囲 |

100% | 100% |

| 事故・疾病発症の リスクが高い労働者数 |

ゼロ | ゼロ |

| 労組と安全衛生テーマの 正式協定 |

あり (労組がある拠点) |

あり (労組がある拠点) |

責任部門

各拠点

- 活動は各拠点が行い、安全衛生推進室が事務局として中央安全衛生委員会を組織し、全社方針の審議や活動の推進を行っています。

考え方・目標

なぜ「労働安全衛生」が重要取り組み項目なのか

理由と背景の解説

労働者が安全に安心して働くことができることは、私たちの操業基盤であると考えます。国内外の横浜ゴムグループにおける労働災害は、全産業および製造業の平均発生頻度と比較すると少ない頻度ではありますがゼロではなく、発生原因を分析すると、事前の対策によって防げたものが多くあったと認識しています。当社グループの事業の特性上、生産工場では大型機械を取り扱う必要があるため、設備仕様の不具合や誤操作が大きな事故につながる可能性があり、安全面での対策が必要です。また、長期欠勤者にしめるメンタル関係の割合が増加傾向にあるなど、身体だけではなく、心の健康についてもしっかり取り組まなければなりません。そのため当社グループでは、「労働安全衛生」を自社の重要取り組みとして選択しました。

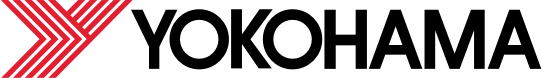

安全衛生管理体制

国内ではCSR本部長が委員長を努める中央安全衛生委員会の下に、事業所ごとに「事業所安全衛生委員会(法定)」を設置し、部門・職場ごとに「部門安全衛生委員会」を組織しています。安全衛生活動は会社、組合に共通する重要な取り組みです。日本ゴム工業会や日本ゴム産業労働組合連合などでの交流を通じて、他社や他労組との安全情報の共有化を図りながら、労使一体となって推進しています。協力会社についてもそれぞれの委員会に参加していただき、活動の共有化を図っています。また、健康で長く働くことのできる職場づくりのため、健康保険組合と連携した「コラボヘルス」による健康経営に取り組み、健康・体力向上を推進しています。海外各社は、各国の法律に従って、それぞれに体制を整備しています。なお、安全衛生推進室が国内、海外の安全衛生活動のとりまとめを行っています。

目指す姿(達成像)/目標

- 安全で働きやすい職場づくりと健康づくりを推進します。

- 危険ゼロに向けた安全文化を構築し、労働災害ゼロを目指します。

目指す姿に向けた施策

安全かつ健康に働くことができる職場づくりのため、7つの取り組みを推進していきます。

- 設備対策強化

リスクアセスメントの実施、危険源に身体が入らない/手が届かない設備作り、類似災害の再発防止 - 安全な人づくり

1対1教育の実施、安全パーソンの育成、「止める・呼ぶ・待つ」の再徹底と要因対策、KYT(危険予知トレーニング)やヒヤリハット摘出改善活動や体感訓練を通じた危険への感性アップ - 標準作業書整備

公開作業観察による不安全箇所・不安全行動の洗出と標準作業の見直し - 心と身体の健康づくり

メンタルヘルス対策強化(労働時間管理、長時間労働者に対する面談指導や業務改善、傾聴法講習会等のコミュニケーションスキルアップ教育、ストレスチェックの実施) - 働く環境整備

化学物質リスクアセスメント、個人用防護具・設備の整備や作業方法の改善、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底、高温の職場環境の改善 - 交通事故の防止

加害事故ゼロのため、事故防止活動や、通勤経路の危険ポイントの洗い出し等を実施 - 安全衛生基盤の確立

労働安全衛生マネジメントシステムの継続とスパイラルアップ、階層別教育体系の整備、安全トップ診断、安全巡視・安全診断・診断フォローによるチェック機能の充実

2022年度の活動レビュー

2022年度、各施策について次のような活動を行いました。

1. 設備対策強化

全ての設備や作業に対しリスクアセスメントを計画的かつ継続的に実施し、設備面からの安全対策を実施しています。そのためにリスク件数と改善件数を毎月フォローする仕組みを運用しています。国内工場においては安全トップ診断を実施しています。また、災害対策の水平展開を強化し類似災害の再発防止を進めています。

安全診断

安全トップ診断

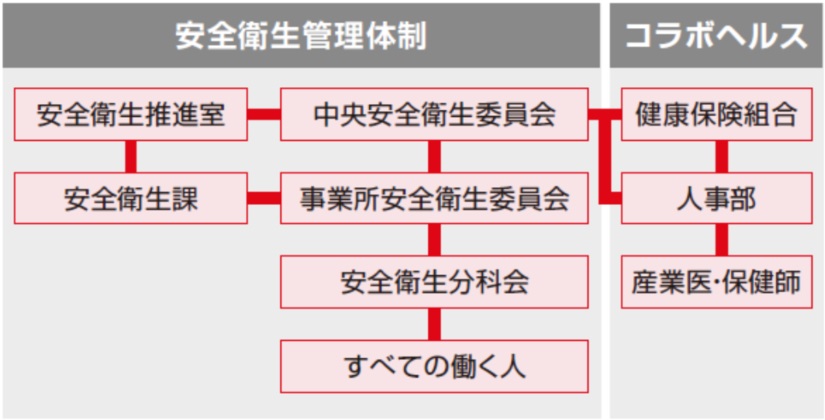

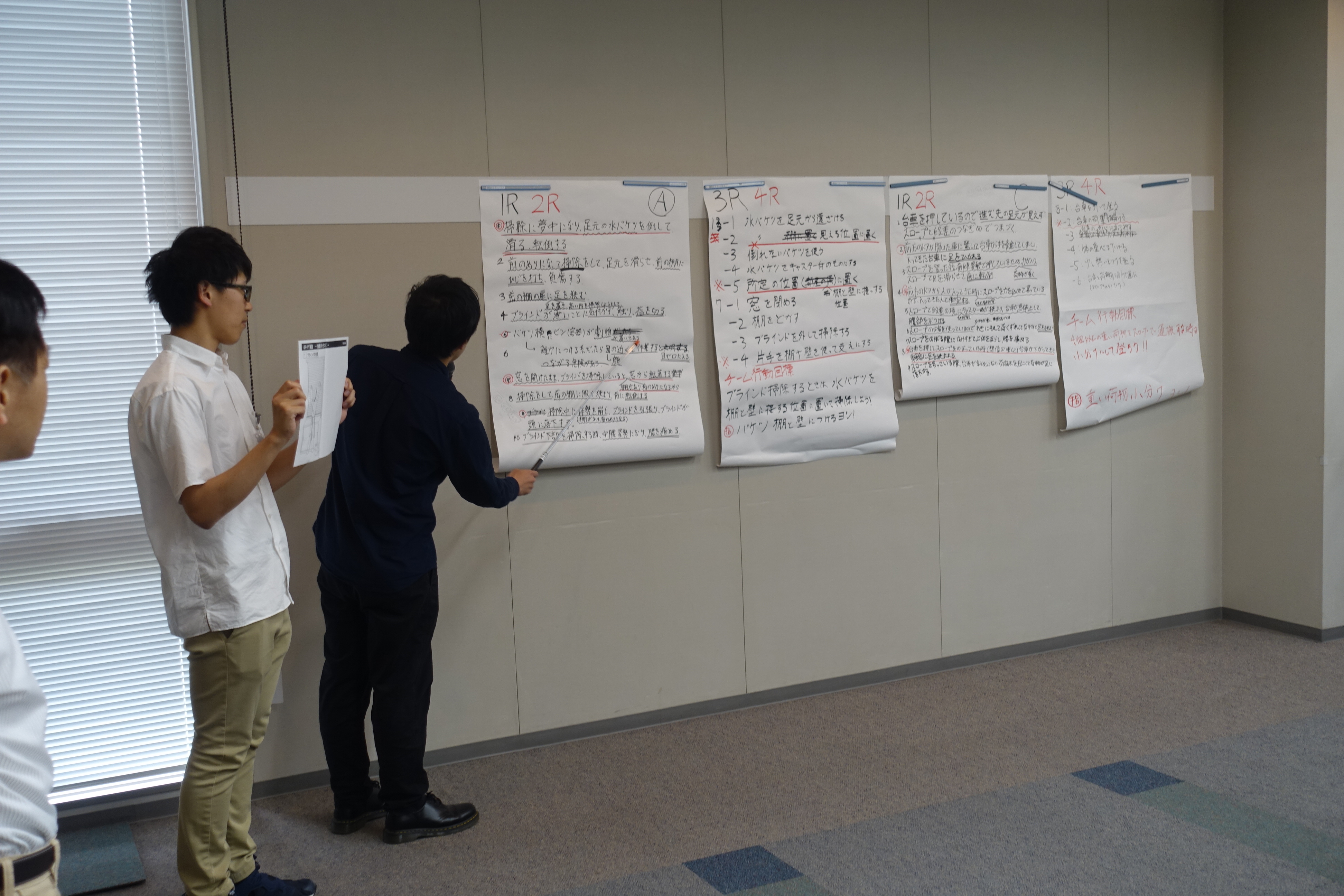

2. 安全な人づくり

危険事象を危険と感じられる感性のある人づくりを目指しています。そのために全員が毎日実践するKYT(危険予知トレーニング)、全員参加で自発的活動であるヒヤリハット摘出改善活動、体感道場の訓練を実施。さらに、監督者が作業者と1対1で向き合って一つ一つの作業の意味を理解しながら、より安全な行動ができて自立するまでコミュニケーションを重視した安全教育を継続して進めました。

また、共に働く仲間として、協力社員の方々の災害発生を防ぐために、活動に参加いただき、安全レベルの向上を図りました。

また、共に働く仲間として、協力社員の方々の災害発生を防ぐために、活動に参加いただき、安全レベルの向上を図りました。

リスクアセスメント教育の様子

海外工場安全担当者の体感訓練の様子

(荷物を持っての階段を体感)

(荷物を持っての階段を体感)

新人KYT教育

テクノカレッジ

3.標準作業書整備

公開作業観察を計画的かつ継続的に実施し、不安全箇所・不安全行動の洗い出しと標準作業書の整備を進めています。外国人労働者が働いている職場では、標準作業書に労働者の母国語の記載も行っています。

始業前の安全唱和

4.心と身体の健康作り

出退勤管理システムによる労働時間管理、長時間労働者に対する面談指導や業務改善、傾聴法講習会等のコミュニケーションスキルアップ教育など、メンタルヘルスへの取り組みを行っています。さらに、2016年度よりストレスチェックを開始しました。これは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止すること(一次予防)を主な目的とするものです。

メンタルヘルス関連の長期欠勤者の復帰に対しては、本人のヒアリングを経て、主治医・産業医・保健師・職場と確認を行い、方法、タイミング、勤務制約などを審議した上で、計画的に復帰をさせています。東京慈恵会医科大学付属病院と連携し世間ではまだ少ないメンタル産業医3名を抱え、本社と平塚で対象者の復職実績がありました。

復帰後についても、本人、産業医、職場の三者で定期面談を行い、順々に勤務制約を解き、完全に制約条件がなくなるまでフォローをしています。

また、健康増進のため社員の禁煙をサポートする活動や体力作りのセミナーなども実施しています。

2022年度には健康保険組合と覚書を締結し、健康経営推進体制を確立しました。健康アプリを導入し、体重測定チャレンジや健康クイズ、ウォーキングイベントなどを実施しています。

メンタルヘルス関連の長期欠勤者の復帰に対しては、本人のヒアリングを経て、主治医・産業医・保健師・職場と確認を行い、方法、タイミング、勤務制約などを審議した上で、計画的に復帰をさせています。東京慈恵会医科大学付属病院と連携し世間ではまだ少ないメンタル産業医3名を抱え、本社と平塚で対象者の復職実績がありました。

復帰後についても、本人、産業医、職場の三者で定期面談を行い、順々に勤務制約を解き、完全に制約条件がなくなるまでフォローをしています。

また、健康増進のため社員の禁煙をサポートする活動や体力作りのセミナーなども実施しています。

2022年度には健康保険組合と覚書を締結し、健康経営推進体制を確立しました。健康アプリを導入し、体重測定チャレンジや健康クイズ、ウォーキングイベントなどを実施しています。

尾道工場ストレスチェック勉強会

三重工場健康促進活動

労使共催のハイキング

三重工場禁煙デー

5.働く環境整備

化学物質を扱う職場においては化学物質リスクアセスメントを実施し、化学物質による健康障害を未然に防止しています。また、作業環境測定による快適な状態に維持するための設備の整備や保護具の支給、作業方法の改善、維持管理を進めました。また、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動を基本に、不安全箇所のない必要なものを必要なときに必要なだけ作るモノづくりを推進しています。

また近年、「命の危険があるような暑さ」を体験しており、もはや「熱中症はケガと同様に死亡災害につながる災害」として、職場のWBGT※値を測定し、熱気の排出などこれを引き下げる取り組みを行っています。

また近年、「命の危険があるような暑さ」を体験しており、もはや「熱中症はケガと同様に死亡災害につながる災害」として、職場のWBGT※値を測定し、熱気の排出などこれを引き下げる取り組みを行っています。

- WBGT値(暑さ指数):人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい 1)湿度、 2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 3)気温の3つを取り入れた指標

WBGT計※により職場環境を可視化

- WBGT計:WBGT値を測定し表示する装置

6.交通事故防止

各拠点で、地元警察署による交通安全講習会の開催や交通安全関連機関とも協力しながら、啓発活動を行っています。また、ドライブレコーダーを活用した教育や、門前での声掛け活動など、交通安全意識の高揚を図っています。

7.安全衛生基盤の確立

国内外18(21)拠点が労働安全衛生マネジメントシステム(JISHA / OSHMS・ISO45001)認証を取得しており、2022年度は8事業所で更新を行いました。(他事業所も継続中)

マネジメントシステムを継続・向上させ、活動のPDCA-Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)-を回し、安全衛生基盤の充実を図っていきます。

その他の取り組みとして、国内工場では安全衛生推進室による年2回の安全診断を実施し、設備の安全性について定期的な点検を行っています。

マネジメントシステムを継続・向上させ、活動のPDCA-Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)-を回し、安全衛生基盤の充実を図っていきます。

その他の取り組みとして、国内工場では安全衛生推進室による年2回の安全診断を実施し、設備の安全性について定期的な点検を行っています。

労働災害発生頻度は、0.24でした。ゼロ災、さらにリスクゼロを目指し努めていきます。

日本国内の労働災害発生頻度(休業度数率)

数字の説明

- 休業度数率=(労働災害件数/延べ労働時間)×100万時間

- データは全て年集計値(1-12月)

- 全産業(除く総合工事業)、製造業は厚生労働省発表統計表「労働災害動向調査」

事例紹介

2019年4月には、三重工場において東海旅客鉄道株式会社様(JR東海)との安全交流会を実施しました。他社との安全衛生交流会を通じて、両社の安全衛生レベル向上を図っています。

また、2019年10月に開催された全国産業安全衛生大会において、尾道工場安全衛生課所属の社員が緑十字賞を受賞しました。日頃の安全衛生活動への取り組みが評価されたものです。

2020年2月、三島工場にて「安全担当者会議」を開催しました。国内各工場から担当者と関係者が集まり、安全対策について活発な質疑応答が行われました。

また、2019年10月に開催された全国産業安全衛生大会において、尾道工場安全衛生課所属の社員が緑十字賞を受賞しました。日頃の安全衛生活動への取り組みが評価されたものです。

2020年2月、三島工場にて「安全担当者会議」を開催しました。国内各工場から担当者と関係者が集まり、安全対策について活発な質疑応答が行われました。

各工場からの出席者が安全活動について発表

設備の安全対策などを見学

JR東海交流会

今後の課題

安全で働きやすい職場づくりと健康づくりを目指して、さまざまな取り組みを行っていますが、まだまだ災害ゼロには至っていないのが現状です。

「危険源からの隔離」に重点をおいた設備面での対策を進めるとともに、安全行動がとれる人づくりに取り組んでいきます。

「危険源からの隔離」に重点をおいた設備面での対策を進めるとともに、安全行動がとれる人づくりに取り組んでいきます。