GRIP THE SOUL

破天荒な好きものを貫く

緻密で地道なチューナー哲学。

2023.12.18

サーキットタイムアタックを筆頭とする日本のチューニングカーシーンにおいて数多くの功績を残し、今もなお絶大な存在感を発揮するのが岡山県倉敷に店舗を構えるオリジナルランデュースだ。代表の浅田浩文(あさだ・ひろふみ)はチューニングカー黎明期を駆け抜け技術を磨き、感性と技術とを同居させたチューニング哲学を持つ。そんな男が全幅の信頼を置くのがYOKOHAMA/ADVANだという。彼がタイヤを含めた足まわりに求めるものを、オリジナルランデュースとしてのチューニングに対する考え方を、彼の過去に耳を傾けながら紐解く。

Words:中三川大地 / Daichi Nakamigawa

Photography:望月勇輝 / Yuki Mochizuki(Weekend.)

タイムアタックは答え合わせ。

己の“感覚”を証明する挑戦である。

「新しいフェアレディZ(RZ34)は今のところまだ志半ばかな。何度もセッティングを繰り返してタイムアタックに挑んだけれど、まだ本当の意味で正解を見つけたとは言い難い。車載動画やロガーを見ても、またはドライバーの声を聞いても、まだ自分が思い描いたものにはなっていないと思う。現状で500ps近くあるし、パワー的には問題ない。セッティングの方向性だって間違っていないんだろうけれど、実際に挑まないと見えてこないものってあるからね。コンマ1秒が本当に重くのしかかってくるし。そうした意味では、まだ発展途上かな」

無礼を承知で朝イチから乗り込んだにもかかわらず、オリジナルランデュースを率いる浅田浩文(あさだ・ひろふみ)は笑顔で出迎えてくれた。長年、厳しい闘いを続けている職人の気難しさはない。この日は、チューニングカーを語る上ではもはや世界中の指標となった筑波サーキットのタイムアタックから帰ってきたばかりだった。

浅田浩文は有限会社オートモードオリジナルの代表取締役としてオリジナルランデュースを牽引する。過去には二店舗展開をしたことがあったが、己の理想像を追求しながらユーザーの走りをプロデュースしたいと現在の体制に落ち着いた。

「僕のセットアップは感覚で決める。近場を走って、“このクルマはこんな感じかな?”という具合でアジャストしていく。プロドライバーの意見を参考にはするけれど、決して鵜呑みにはしない。もちろん彼らのスキルは尊敬するし、全幅の信頼を置いている。だけど、ドライバーの言う通りにしていたら日本中のショップすべてが同じ仕様になっちゃうでしょ」

浅田いわく「タイムアタックは答え合わせ」なのだという。自分が決めた方向性が本当に合っているのか。ストリートで議題に上がる“好み”の問題となると評価軸がブレるから、ラップタイムという明確な答えを求める。オリジナルランデュースは、だからこそ創業して22年以上、ずっとタイムアタックに挑み続ける。とはいえ、サーキットでのラップタイム至上主義とはまた違うのが彼らの個性だ。基本は“ストリートチューニングカー”をつくり続けてきた。

2023年12月6日に筑波サーキットで開催されたREVSPEED筑波スーパーバトルに、オリジナルランデュースは新型フェアレディZ(RZ34)を持ち込んだ。ECUチューニングにサスペンション、ブレーキ、エアロパーツといったライトチューニングカーでどこまで冤罪能力を引き出せるかの挑戦だ。結果は芳しいものではなかったというが、この挑戦は今後も続けていく。

「昔は過激なアタックマシンをつくったこともあったけど、いまの主軸はストリートにある。僕らは決してドンガラのレーシングカーをつくっているわけではない。お客様は多種多様な乗り方をするし、だからこそあらゆる要求に応えていく必要がある。ストリートカーは中途半端かもしれないけれど、だからこそ最適解を導き出すのがもっとも難しいとも思う。ただひとつ言えることは、“限界を知っておかなければならない”ということ。限界まで見るからこそ、何が必要か、そして不要なのか。自分なりの引き出しができる。それを世の中はノウハウというのかもしれない。とにかく、タイムアタックを続けているのはそのためです」

すべてを掌握したくて、

すべてに白黒をつけたかった。

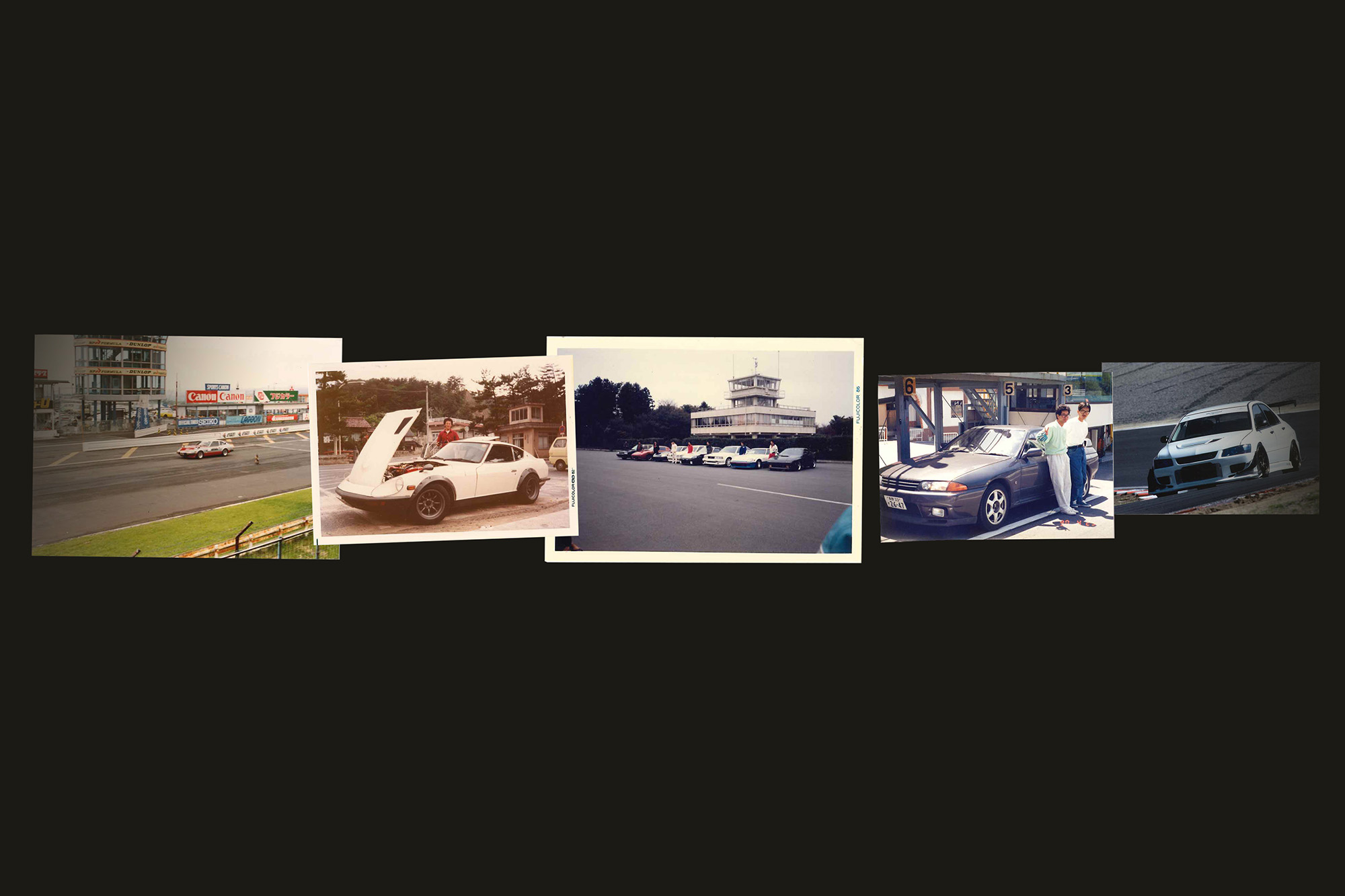

「曖昧なストリートカーで理想像を突き詰めるため、タイムアタックに取り組む」という姿勢を話す浅田は、最初からそこまで理路整然としていたわけではなかった。それには彼の生い立ちが絡む。その境地にいたるまで40年以上の時間を費やした。師走も絡んで相当に忙しいはずなのに「話のネタになれば」と当時の紙焼き写真まで用意してくれて、丁寧に話を始めた。それは今年で65年という、己の人生を自分自身で振り返るかのようでもあった。

「写真を見ながら昔を思い出すと、若いころは本当にダメな奴だったと思うよ。親は公務員にさせたがっていたけど、試験の類はぜんぶ落っこちてね。しぶしぶ建設屋で働いたりと、いわゆる会社員をするんだけど、面白くないからどれも長続きしない。そんなとき、僕に寄り添ってくれたのがクルマだった」

元来、クルマやオートバイが好きで、それを改造して遊び回ることはもっと好き。ありていに言えばヤンチャな小僧だったという。ギャランGTOを改造してゼロヨンや峠で遊び、先輩から譲ってもらったS30ZではL型エンジンの可能性を含めて、チューニングの魅力に傾倒する。クルマに投資しすぎて借金が膨れ上がったり、無茶をして免許取り消しになったこともある。

そんな悶々とした青春時代を過ごしていた最中に、ふと目に留まった求人の貼り紙が、彼の人生のベクトルを決定づけた。それは普通のカーショップだったものの、そこに飛び込み丁稚奉公をすることでクルマを生業とする人生が始まり、それが今の彼につながっていく。

10代後半から20代前半にかけては愛車を改造し、峠やゼロヨンなどに明け暮れた。Z30は写真の個体を含めて複数台を乗り継いだ。また、カーショップで働くようになると、富士スピードウェイのゼロヨンや、矢田部の最高速へ挑戦したことも数知れず。オリジナルランデュースとしての活動の原点がここにある。

活気付く日本のモータリゼーションのなかで、とりわけチューニングカーブームに乗った。浅田は精力的に学び、イジり、そして走り続けた。バイタリティにあふれる男だったことに間違いはない。本人は「わがままで、なんでも手に入れなきゃ気が済まない性格」だというが、それが功を奏したようだ。自分からは絶対に制約を設けない。車種やカテゴリーを選ばず、FF、FR、そして4WD、そのすべてを掌握しようとした。パワーユニットにしても、キャブレターに始まりインジェクション、そしてターボにスーパーチャージャーと、すべてを追求した。走るステージもまた然り。最初はゼロヨンや峠で遊んでいるだけだった。しかし、それが矢田部の最高速やサーキットアタックになり、90年代はブームに乗ってドリフトまで覚えていく。

しかし、浅田は「なぜか頭の中の霧が晴れない、モヤモヤした感覚を抱えていた」と、当時を振り返る。その霧が晴れたのは1995年だった。この年、道路運送法による規制緩和が実施された。改造領域においてそれまで非合法だったものが解放され、構造申請など適正な手続きを取れば彼が思い描いたチューニングも合法的に可能になった。

「結局、いかに優れたチューニングをしても、非合法という社会のなかでは影でこそこそとやるしかない。それが嫌だったと思う。きっと白黒はっきりさせたい性格なんでしょう」

大手を振ってチューニングができるようになり、浅田の情熱は真の意味で開花する。こうした最中で生み出したのが、今に続くオリジナルランデュースである。ランデュースとは『Run Produce(走りをプロデュースする)』から着想を得た造語だ。彼独特の感性と技術でユーザーの走りをプロデュースするチューニングショップである。だからこそ先に触れたように、オリジナルランデュースの主軸はストリートにある。さらに「白黒はっきりさせたい性格」というのは、タイムアタックに挑む原動力にもつながる。「己の理想像を突き詰める」というのはもちろんだが「数多いるライバルに対して数字で勝つ」という意志も含まれるのだろう。

「僕らが創り上げる“仕事”って

タイヤなしでは何も語れないと思う」

その当時から今にいたるまで、浅田がずっと絶大な信頼をおいて使い続けてきたものがある。車種やカテゴリー、走るステージは次々と変えていっても、このブランドだけはずっとそばに置いていた。それこそがYOKOHAMA/ADVANである。

ADVAN Racing RZ-DF2ホイールに、前後とも275/35ZR19サイズのADVAN A052を装着する。VARISのフェンダーなどを活かしてフロントは8mmほどワイドに。今後はリアも35mm程度ワイドにして、さらにトラクションを稼ぎたいという。

「10代後半から20代前半、クルマで遊んでいた頃は、タイヤ代にお金をかけれらないし、そもそもタイヤが有する性能もいまよりずっと低い。度胸一発のような感覚というのかな。でも、最高速をやるようになって、超高速域におけるタイヤの重要性を知るようになり、サーキットでのタイヤの使い方も体得していった。ドリフトを始めると、またタイヤの見方が変わった。グリップすることが絶対的な正義であるはずなのに、それを破綻させることでドリフトに持っていくんだから。ハイグリップタイヤの場合、滑ってもいちど粘って戻ろうとするんです。ただ闇雲に破綻させるだけではない。その領域での使い勝手にも良し悪しがあり、YOKOHAMA/ADVANはいつも感触がよかった」

80年代後半、ADVAN HF Type Dと出会った。ドライとウェットを両立させた銘柄は、ストリートチューニングカーを主体とする浅田にとっては抜群に使い勝手がよかった。その後のNEOVAの系譜だって全部試している。時代ごとにハイパワーかつ高重量化するスポーツカーのトレンドを前にして、役不足を感じた時期がないとは言えない。しかしそれでYOKOHAMA/ADVANを使い続けるのは、そこに絶対的な信頼感と、使い勝手の良さがあるからだ。

いわゆる「タイヤ戦争」にはいつもそこに携わる現場の人間として最前線で闘ってきた自負がある。浅田の持ち駒はもちろんYOKOHAMA/ADVANだ。なおかつ自らの看板に背負って挑むのだから、当然ながら好成績を残したい。できればトップタイムでありたいというのは、挑戦者ならば当然だろう。しかし、だからといって一点突破型のタイム至上主義というわけでもないというのは冒頭で記した通りだ。

「どんなにいいクルマをつくっても、最終的にはタイヤを路面に接地させて、そこにパワーを伝えて走っているので、タイヤなしでは何も語れないと思う。もしかしたら、ラップタイムと“気持ちいい走り”は決して同じ方向ではないのかもしれない。だけど、少なくともいいタイヤがあれば、乗り手はそのタイヤの性能を完璧に引き出せなかったとしても、万が一の際にタイヤが守ってくれる」

オリジナルブレーキシステムの開発に力を注ぐのも、タイヤの性能を完璧に引き出したいからこそ。時を追うごとにハイグリップ化していくタイヤに併せて、ブレーキ性能を上げるためだ。純然たる制動力だけではなく、コントロール性やフィーリングが重要だと捉えている。なにしろブレーキは止まるためのツールであると同時に、曲がるためのツールでもある。だからこそバランスを鑑みて、ローターやピストンのサイズ、パッドの摩材など、独自開発したものを開発車両やユーザーへ供給している。

タイヤを最大限に活かし切ることがチューナーの仕事。そう考える浅田は、日々、サスペンションセッティングに勤しむが、同時にブレーキの重要性も説く。単なる制動力アップだけでなく、荷重移動をスムーズに行なうオリジナルブレーキシステムを開発してきた。

浅田はそうした全方位的な“バランス”をタイヤにも求める。ADVAN NEOVAのようなストリートラジアルであれば特にそう。一発のタイムを出すだけではなく、ライフ(耐摩耗性)やウェット性能を持っていなければユーザーへ勧めるにあたって役不足だ。そうした意味では、過去のADVAN NEOVAは彼が求める性能を満たしたものであったし、さらにその最新作であるNEOVA AD09にも満足しているようだ。

「手に取るように伝わるグリップ感。頼り甲斐のある剛性感と、路面に吸い付いているような感覚が共存している。それは路面のコンディションを問わないのがいい。サーキットアタック以外の、常用的に使っていくうえでのライフの見極めはまだこれからだけど、充分に満足できるものに仕上がっていると思う。想像以上に進化していたので嬉しくなったね。そこに鼓舞されて、よりいいクルマに仕上げなきゃいけないと思った」

ファクトリーにある2台のGR86は、いずれも現在進行形で成長するオリジナルランデュースのデモカーだ。ブルーの個体は筑波タイムアタックを想定し、HKSのスーパーチャージャーキットを装着。最高出力は330psにまで引き上げられた。外観はVARISのワイドボディキットを装着。しかしストリートでの使用を前提に、構造変更したナンバー付き車両となる。ホワイトのGR86は純正フェンダーのまま、より手軽にGR86でのスポーツ走行を楽しめる仕様だ。

ブルーのGR86はタイムアタックを見越してADVAN Racing R6ホイールに295/35R18のADVAN A052を。ホワイトのGR86は、よりストリートを意識してADVAN Racing GTホイールに255/35R18のADVAN NEOVA AD09となる。

オリジナルランデュースに並んでいたデモカーを見る。冒頭で触れたフェアレディZに加え、2023年の東京オートサロンにおける東京国際カスタムカーコンテストで最優秀賞を獲得したワイドボディのGR86には、今のところタイムを突き詰めるためにADVAN A052が装着されていた。それでももう1台のオリジナルライクなGR86はADVAN NEOVA AD09だった。それこそ、一人ひとりのユーザーを大切にする姿勢が伝わってくる。自分がトコトン攻めた技術を基に、そのノウハウをユーザーへと提供する気持ちが込められている。

YOKOHAMA/ADVANと同じように浅田が長きに渡って親しんできたのがHKSだ。20代の頃、ターボキットに魅了されて以来、機能系チューニングパーツのほとんどをHKS製品に委ねてきた。現在はHKSの推奨販売店であるパフォーマンスディーラーとして認定されている。HKSとオリジナルランデュースとの協力体制を示す何よりの証だ。

「ストリートで我慢なく、ちゃんと乗れること。そこに焦点を当てていきたいと思う。僕らはタイムアタックでご飯食べているわけじゃないしね。とにかく好きなんでしょうね。クルマも、クルマイジりも、そしてお客さんの笑顔を見るのも。そのすべてを受け止めてくれるYOKOHAMA/ADVANには感謝しています」

といいながら、浅田はふたたびデモカーに乗り込み、気になる箇所を確認するため試乗へと出掛けていった。筑波でのタイムアタックのため、8時間ほど積載車を運転して帰ってきたとは思えないほどのバイタリティだ。そんな好きものに支えられているのがYOKOHAMA/ADVANであり、逆に彼が構築するチューニングカルチャーを、これからもずっと支え続けていかなければならないブランドなのだろうとも思えた。

(文中敬称略)

(了)

いいね