YOKOHAMA LOVER

日本の改造文化が“JDM”へ──

世界へJDMを発信する男の愛機。

2023.12.7

ディーノ・ダッレ・カルボナーレは世界中のカーフリークが認める伝道師であることに間違いはない。2008年に産声を上げたSPEED HUNTERS(スピードハンターズ)で長らくエディター兼ジャーナリスト、そしてフォトグラファーとしても活動し、近年は自身のYouTubeチャンネル「Dino DC」を開設した。まだ「JDM」という言葉が認知されるずっと前から日本のカスタムカー・カルチャーにどっぷりと浸かり、その魅力を世界へ向けて発信し続けている。そんな彼が一生モノとして連れ添う愛機、BNR34とともに「JDM」の魅力を掘り下げる。

Words:中三川大地 / Daichi Nakamigawa

Photography:小塚大樹 / Hiroki Kozuka

“GT-Rクレイジー”が見た

日本文化の面白さ。

「ボクは本当に“GT-Rクレイジー”なんだ」

ディーノ・ダッレ・カルボナーレは、そう言って愛機を前に笑みを浮かべた。イタリアで生まれ、8歳でイギリスへ移住した彼にとって、遠い異国の地で生まれた1台のスポーツカーからは、彼の人生のベクトルを決定するかのようなオーラを感じたという。日本で生まれた第二世代スカイラインGT-Rの先駆け「BNR32」である。

「イギリスの自動車雑誌で見つけたGT-R(BNR32)に衝撃を受けた。そこから日産のことを調べるようになって、日本と、日本車の凄さを知っていった」

ディーノ・ダッレ・カルボナーレ(Dino Dalle Carbonare)。イタリアに生まれてイギリスで過ごし、17歳のときに日本へ。以来、日本で生活しながら日本のチューニングカルチャーに浸かってきた。その経験を活かして自動車メディアのジャーナリスト&エディター、そしてフォトグラファーとしてマルチに活動。2008年から長らくスピードハンターズに寄稿してきたほか、最近では自らのYouTube(Dino DC)も立ち上げている。

そして運命のイタズラは1993年に訪れる。16歳になったディーノは、彼にとっての“憧れ”が生まれる地、日本へとやってくることになった。両親が日本に赴任をすることになって、家族ともども移住したのである。とはいえ当初は「日本になんか、行きたくなかった」と回想する。ネガティヴなその気持ちを払拭してくれたのは、やっぱり日本車の魅力と、そして日本のカーカルチャーだった。まだJDM(ジャパン・ドメスティック・マーケット)という言葉が一般化していない頃、彼はコアなJDMにのめり込んでいく。

「初めて大黒埠頭に行ったときに見た、GT-Rのチューニングカーは忘れることがない。それほどまでに大きな衝撃だった。その後、ストリートドラッグレース(ゼロヨン)や首都高C1に湾岸、さらには谷田部の最高速などエクストリームなチューニングカルチャーがあるんだと知った。それにね、日曜日にテレビをつけると、JGTC(全日本GT選手権)が実況されていて、そこにPENZOIL・ニスモGT-Rが走っている。まだGTマシンと市販車との近似性が高かった時代。その気になればTVで見たクルマを正規ディーラーで買うことができた。それは胸がワクワクしたよ」

そんな高揚感を持って実際に手に入れたのが、このベイサイドブルーを纏うR34スカイラインGT-R(BNR34)である。ディーノは1999年に新車で購入し、以後、24年間もずっと連れ添っているというから、本当に筋金入りの“GT-Rクレイジー”である。

1998年12月にディーノ自身がオーダーして、翌99年3月に納車されたという。24年間ずっとディーノと連れ添っているR34GT-Rである。ベイサイドブルーの色味はフルオリジナルで、時間の経過を感じさせないほどの色艶を保つ。何かが壊れたり劣化したら、率先して整備、交換するように心がけているという。

24年間連れ添う愛機に

欠かせないYOKOHAMA/ADVAN。

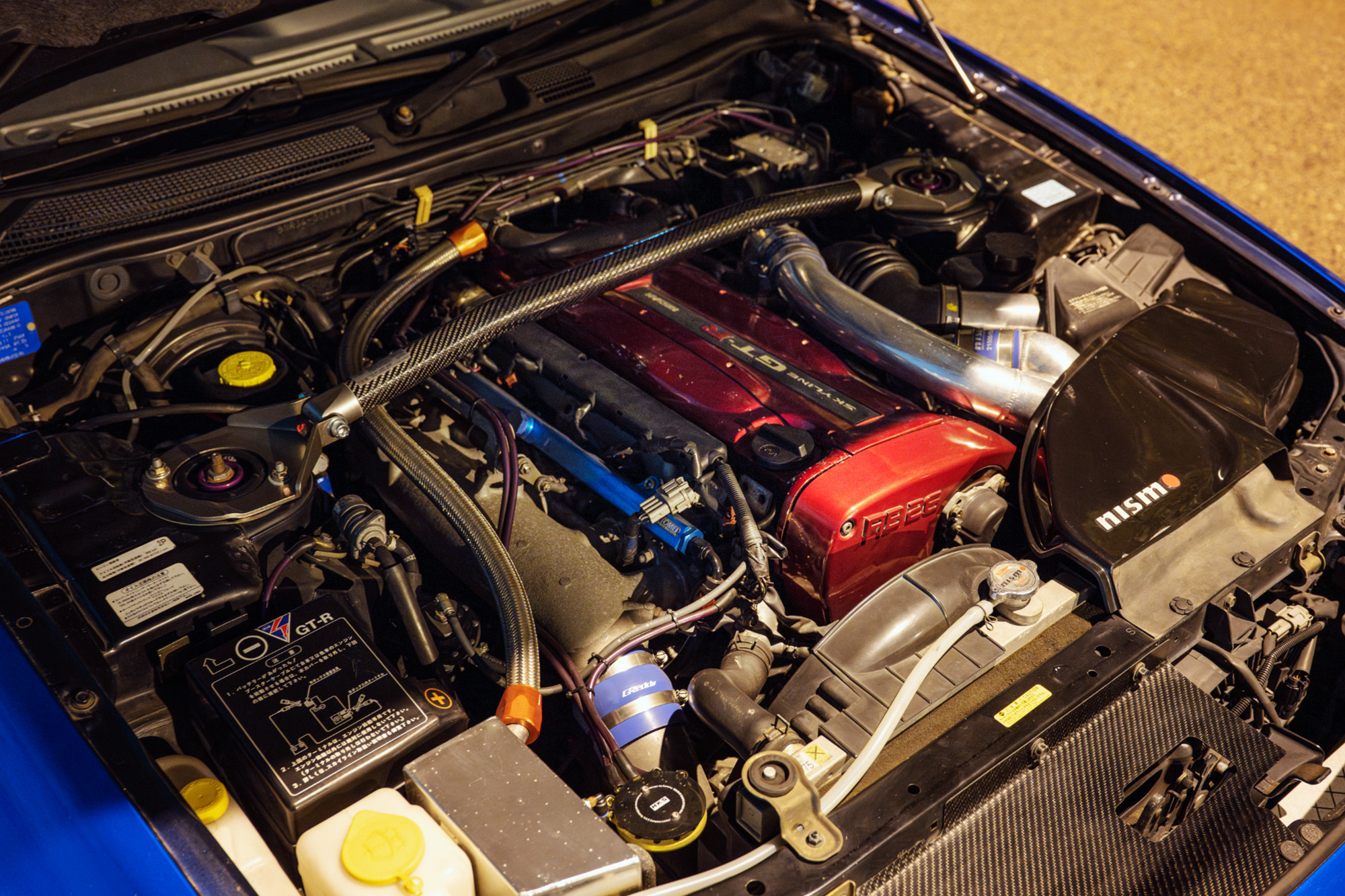

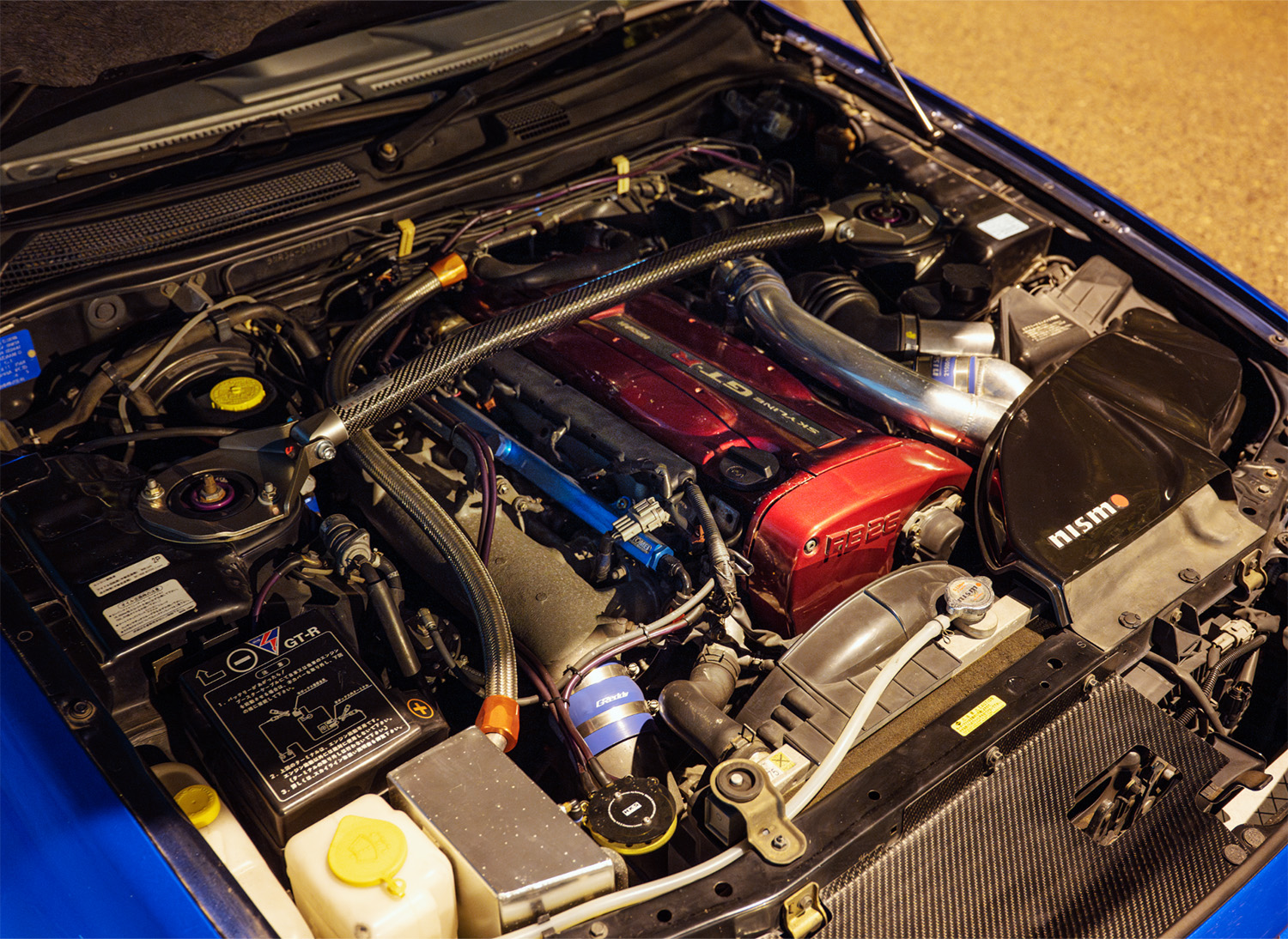

清水の舞台から飛び降りる気持ちで手に入れてから、早24年が経つ。それは今でも抜群のコンディションをキープしているが、かといってガレージに仕舞い込んでいるだけのデッドストックでもない。その気になればいつでもストリートに連れ出してきたかのような、程よいエイジングを感じるのが印象的だ。エンジンに火を入れると、全方位的に手を加えているかのようなサウンドを奏でる。エンジン本体には手を加えていないものの、タービンやインタークーラー、エキマニやフロントパイプを含めた吸排気系など、あらゆるチューニングパーツを投入して、最高出力は550ps程度だという。

「日本のチューニングカルチャーが育んだ技術に惚れ込んだから、できる限り日本のブランドを使うようにしてきた。かといってすべてを投げ打って出力性能を追い求めるようなことはしない。BNR34であれば、500~600ps程度がちょうどいいと思う」

歴代のADVAN NEOVAを体験してきたディーノは、つい先日、その最新作であるADVAN NEOVA AD09に履き替えた。サイズは前後とも275/30R19。KW製V3クラブスポーツでセットアップした足まわりに対して、程よくショルダーの立ったNEOVA AD09がピタリと一致する。現在はこのタイヤ特性をより活かそうと適正な減衰力を模索している。

と、ふと足もとを見たディーノの視線の先にはYOKOHAMA/ADVANがあった。彼自身が「サイズ的にベストバランス」というボルクレーシングCE28N(9.5J×19インチ)ホイールに、前後とも275/30R19のNEOVA AD09が装着される。聞けばYOKOHAMA/ADVANとの付き合いは古く、90年代にアシンメトリーのトレッドパターンで一斉を風靡したNEOVA AD05/AD06から使い続けてきた。NEOVAのその後の進化過程、ほぼすべてを肌で体感してきた。サーキットや峠用にと18インチのADVAN A052(とホイール)も所有する。

「YOKOHAMA/ADVANには、クルマが好きな人たちがすぐに理解できる魅力があると思う。ボク自身、モータースポーツでYOKOHAMA/ADVANを見て育った世代であり、それを自分の愛車で使うことができるのは嬉しい。もちろん、性能面で満足できなければ、使い続けることはなかった。歴代すべてにおいてNEOVAはボクにとってフレンドリーだった。単純なドライグリップ性能なら、ほかにもっと秀でている銘柄があるかもしれない。だけどNEOVAはいつでも乗りやすくて、グリップしている感覚が手に取るようにわかるんだ。ウェット性能もすばらしく、いつ何時も気兼ねなくストリートに連れ出すことができる。NEOVA AD09ではそれらの印象がより際立って感じられる。グリップ力を失う瞬間(ブレイクオフポイント)を如実にドライバーに伝えてきて、アンダー/オーバーステアになる推移がわかりやすいから、コントロールしやすいんだと思う」

ウインカーにデイタイムランニングライトを共存させることによって、視界確保のほか、より新鮮な表情を手に入れた。日本よりもデイライトが一般化しているイタリアへ持ち帰ったことを考えて取り入れたディーノ自身のアイディアである。

JDMの神髄を探るために

常にアップデートを続ける。

ディーノはNEOVA AD09の印象を「ユーザーフレンドリー」に加え「スムース」と括る。なめらかさが際立つNEOVA AD09に対しては大満足していて、なおかつ「スムース」という印象は彼がこの愛機と向き合っていくコンセプトとも一致していた。

「実は6年間ほど、このBNR34をしばらく眠らせておいたことがある。購入から20年が経つ頃、北米を中心とするJDMカルチャーの盛り上がりが手伝って、第二世代スカイラインGT-Rの価格が高騰し始めた。当時のGT-Rオーナーやファンの誰もが、そんなことなんて想像していなかったと思う。その“金銭的価値”を前に、チューニングを躊躇したというのは事実かな。世の中の動向を見ながら、この歴史的価値のある個体を保管しようとした。それが正しいことなのかと自問自答しながらね。でも最近、ついに決心した。第二世代のGT-Rとはなにか。我々を魅了させたJDMの神髄はどこにあるのか。いまこの時代に日産がRB26を積むGT-Rを進化させていたとしたら、どのようになるのか。それを夢想しながら、自分なりに進化させようと思ったんだ」

HKSやTOMEI、GReddyなどのチューニングパーツで埋め尽くされるエンジンルーム。エンジン本体はノーマルながら、吸排気、タービン、インタークーラー、ECUなどに手を加えることによって、最高出力は約550psへ。ピークパワーよりもレスポンスと気持ちよさ、そして長く乗れることを念頭に置いて手を加えていった。

先に述べたように過激なチューニングはしていない。500~600psという、BNR34にとって適切な出力性能にとどめ、とにかく“スムース”なドライバビリティを追い求める。それはまさに、NEOVA AD09のコンセプトとも一致するのではないか。なお、エクステリアはニスモZ-tuneのフロントバンパーに置き換えたのみで、過激なエアロパーツはつけない。ただし、デイタイムランニングライトやLEDテールライト、バックカメラなど、現代流のモディファイは少しばかり加える。

「手放すことはまったく考えていない。いつか、祖国イタリアへ戻るときがきたら、このBNR34を連れて帰りたいと思っている。ヨーロッパはデイライトが一般的だから、そのためにウインカーを加工してデイライトの機構をつくったんだ」

ディーノが一生モノと断言するのは、BNR34固有の魅力だけではないと思う。きっと、BNR34を含めた第二世代スカイラインGT-Rを、JDMの象徴的存在として崇めているからだ。確かに第二世代スカイラインGT-Rは、あらゆるカスタムカーカルチャーに溶け込んで孤高の存在感を発揮する。それが世界中で認められているのは、世界有数のJDMインフルエンサーである彼自身が、誰よりも深く理解している。

「JDMと括られる日本のカーカルチャーは世界最高のものだと思う。ホイールやタイヤのフィッティングに始まって、チューニングのやり方、飽くなきパワーやタイムを追い求める過程において、そのすべてをベストな状態に仕上げるバランス感覚に長けている。ドリフトであれタイムアタックであれ、ドラッグレースであれ。車高をベタベタに落とすことが美学とされるスタンスカルチャーでもそうだと思う。絶えずテストして進化させ、100%の確信が持てるまで少しずつ前進させて技術力を高めて、JDMのカルチャーは確固たるものとなった。そうした中にあって、その象徴的存在が第二世代のスカイラインGT-Rだと思う。そこにYOKOHAMA/ADVANが寄り添っていてくれていることが素直に嬉しい。それは“GT-Rクレイジー”としてのボクの意見だけどね」

いつか、ディーノがイタリアに戻ったとき、このBNR34はどのような仕様になっているだろうか。NEOVA AD09はさらに進化してまた次のステージへと移行しているのかもしれないが、彼はそれでも絶対的にYOKOHAMA/ADVANを使っているに違いない。

(了)

いいね